「10cmってどれくらい?」と聞かれても、すぐにイメージできる人は意外と少ないものです。

例えばDIYで木材をカットするときや、洋服や小物を選ぶときなど、10センチという長さは日常のさまざまな場面で登場します。料理で材料を切り分けるときや、子どもの成長を身長で記録するときなど、ほんの少しの違いが大きな意味を持つこともあります。

また、10cmは学習や工作の場面でもよく使われる単位で、学生が定規を使うときに最初に目安とする長さでもあります。

インテリアを決める際にも、棚の幅や小物のサイズを測るときに「10cm」が基準になることがあります。

この記事では、10cmの大きさを具体的な例や測り方を交えてわかりやすく解説していきます。

さらに、身近な物との比較を通じて、普段の生活で直感的に10cmを理解できるようになることを目指します。

10cmはどれくらい?実際のサイズを確認しよう

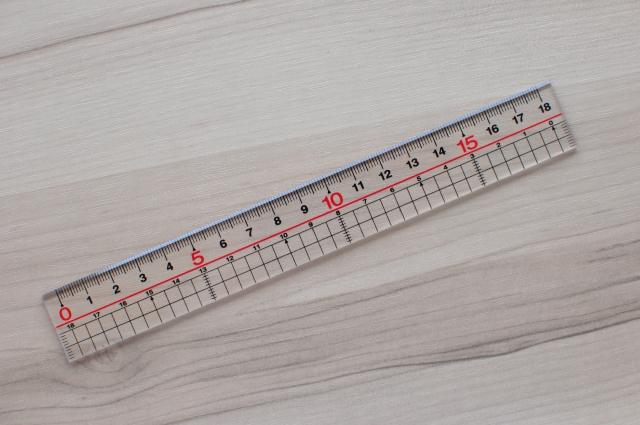

画像や図で見る10センチの長さ

定規やものさしを使って10cmを示すと、長さはちょうどはがきの短い辺と同じくらいです。

さらに具体的にいうと、文庫本の厚みを2冊分ほど重ねたときの幅も近い数値になります。

視覚的に確認すると「思ったより大きい」「意外と短い」と感じる人も多いでしょう。

とくに普段はセンチメートルを意識する機会が少ないため、実際の物と照らし合わせることが大切です。

10cmを手元で測る方法と便利なツール

正確に知りたいときは定規が一番ですが、スマホのアプリでも簡易的に測定できます。

最近ではAR機能を使って長さを測れるアプリもあり、10cmをすぐに確認できるので便利です。

また、ノートのマス目を利用するのも一案で、一般的な学習ノートの方眼は1マスが5mmなので、20マス分を数えればぴったり10cmとなります。

こうした複数の手段を知っておくことで、外出先や道具が手元にない場面でもおおよその大きさを感覚的に理解できます。

10cmをイメージしやすい身近なもの

直径10cmの具体例:おにぎりやCDなど

円形のCDやDVDの直径は12cmほどなので、そこから少し小さいくらいが10cmの大きさです。

また、コンビニのおにぎり(俵型ではなく丸型に近いもの)もおおよそ直径10cm前後です。

スーパーで売られているリンゴの中でもやや小ぶりのものや、手のひらサイズのシュークリームもだいたい10cm近い大きさです。

文房具でいえば付箋紙を数枚並べた幅も10cmに近く、身近な例は意外と多くあります。

ペットボトルやスマホとの比較

500mlのペットボトルの直径は約6〜7cmなので、10cmはそれより一回り大きいサイズ感です。

スマホの横幅も機種によりますが7〜8cm前後のため、10cmと並べると「幅広のスマホより少し大きい」という印象になります。

さらに、タブレット端末の短辺や小型ノートPCのトラックパッドと比較すると、10cmはちょうどそれらと同程度の大きさであることがわかります。

10センチを超える物と比べたときの違い

15cmになると定規の半分、A5ノートの短辺とほぼ同じ長さです。

こうした比較を意識すると、10cmがどのくらいのサイズ感かさらに理解しやすくなります。

加えて、20cmは一般的な成人男性の手のひらの幅に相当するため、その差を意識することで「10cmがちょうどどれくらいの長さか」をより鮮明に把握できるようになります。

10cmを正しく測る方法

定規・ものさしを使った基本の測定

家庭にある30cm定規で10cmを測ると、ちょうど3分の1の長さです。

さらに、15cm定規を持っていればその3分の2が10cmとなり、感覚的に把握しやすくなります。

メジャーを使う場合も「10cm」の目盛りを意識して測れば正確に確認できます。

巻き尺のような柔らかいタイプのメジャーを使うと、曲線の物の長さも測れるため、より幅広いシーンで役立ちます。

家庭菜園で植物の成長を記録する際や、裁縫で布地をカットする際など、10cmの正確な把握は生活の細部に直結します。

家にある物を使った代用アイデア

もし定規が手元にない場合は、はがきや名刺(縦の長さが約9〜10cm)を利用すると目安になります。

料理の場面なら、スプーン2本を横に並べるとおおよそ10cm前後になります。

加えて、一般的な紙幣の短辺は約7cmなので、それを1枚半ほど並べれば10cmに近い長さになります。

さらに、ティッシュ箱の厚みや、電池(単一・単二)を横に2本並べた大きさもほぼ10cm前後で、手軽に活用できます。

こうした工夫を知っておくことで、道具がなくても日常の中で柔軟に10cmを測ることができます。

10cmの長さをもっと直感的に理解する

動画や画像で確認する10センチ

YouTubeなどには「10cmを比較してみた」という動画もあり、複数の物と並べることでイメージが掴みやすくなります。

たとえば、ペットボトルやスマホを横に並べて実際のスケールを見せる動画は直感的でわかりやすいです。

さらに、手のひらや文房具と比較した映像を組み合わせることで、より幅広い人にとって理解しやすくなります。

静止画だけでは分かりにくい人は動画でチェックするのもおすすめで、再生スピードを変えてじっくり観察すれば、10cmという長さを確実にイメージできるようになります。

SNSやブログで使える比較コンテンツ

「10cm=○○くらい」という画像はSNSでも人気です。

たとえば「10cm=おにぎりの大きさ」というイラストや写真は、直感的でわかりやすく、シェアされやすい内容です。

さらに、インフォグラフィック風に複数の身近な物を一覧にして「10cm相当リスト」としてまとめると情報性が高まり、多くの人が参考にしたくなる投稿になります。

ブログ記事に添えることで読者の理解が深まり、SNSでは拡散効果も期待できます。

まとめ:10cmを理解すると日常がもっと便利に

10cmという長さは、はがきの短辺やスマホの幅より少し大きい程度で、意外と身近なサイズ感です。

定規がなくても身近なアイテムを利用すれば感覚的に把握できます。

たとえば、文庫本の厚みを2冊分並べてみるとおおよそ10cmに近く、実際に手に取ることでより実感できます。

「10cmどれくらい?」という疑問を解消しておくことで、DIYや買い物、料理の場面でも役立ち、生活がよりスムーズになるでしょう。

さらに、正確な長さを理解しておくことで、オンラインショッピングでサイズを選ぶ際の失敗を防いだり、子どもの工作や自由研究のサポートにも活かせます。

小さな単位ですが、10cmを正しくイメージできることは、日常を快適にするための大きなヒントになるのです。