江戸時代の町で、庶民の安心を守っていた「岡っ引き」。

時代劇でおなじみの存在ですが、実際にどんな暮らしをして、どのように町を支えていたのかをご存じですか?

岡っ引きは、単なる捕り物担当ではなく、地域に深く根ざした“町の守り人”でした。

彼らは事件の解決だけでなく、人々の相談相手にもなり、子どもからお年寄りまでに親しまれていたのです。

この記事では、そんな岡っ引きの歴史や仕事の内容、当時の町との関わり方、そして現代にも通じる考え方を、やさしく丁寧に紹介していきます。

江戸の人々がどんな思いで暮らし、どのように互いを支え合っていたのかを知ることで、きっと今を生きる私たちのヒントも見つかるはずです。

岡っ引きとは?意外と知らないその正体

岡っ引き(おかっぴき)は、江戸時代の町で治安を守るために活動していた人たちのことです。

町の平和を見守り、人々の間で起こるさまざまな問題に耳を傾け、時には命をかけて事件を解決する存在でした。

彼らは武士のような身分ではなく、町人として奉行所や与力(よりき)・同心(どうしん)と呼ばれる役人を手伝う立場にありました。

立場は庶民でありながらも、その責任と覚悟は非常に重く、町の安全を背負う頼れる存在だったのです。

岡っ引きは町人の目線を持ちながらも、法の秩序を支える“架け橋”的な役割を果たしていました。

彼らの活躍によって、江戸の町は安心して暮らせる場所として発展していったのです。

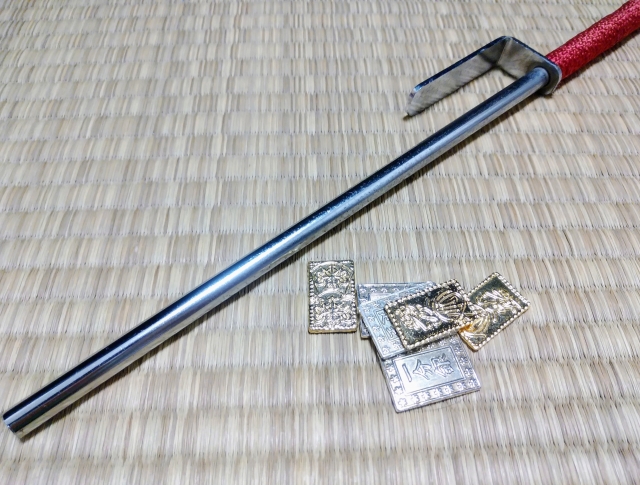

十手とは?権威の象徴だった道具

岡っ引きといえば「十手(じって)」が有名ですよね。

これは犯人を取り押さえるための道具であり、同時に「奉行所公認の人」という証でもありました。

十手を持つことは、今でいう“警察のバッジ”のような意味を持っていたんです。

金属製の十手には装飾が施され、威厳を保つための象徴でもありました。

また、捕物の際に相手を傷つけずに取り押さえることができるよう工夫されており、正義と慎重さの両方を象徴していたといわれます。

中には、自分の身分を示すために十手を大切に磨き、代々受け継いだ者もいたそうです。

町人出身のヒーロー

岡っ引きはもともと町の人たちの中から選ばれた存在です。

魚屋や大工など、普段は普通の仕事をしながらも、事件が起きればすぐに現場へ駆けつける頼もしい存在でした。

顔なじみの人も多く、困ったことがあれば「岡っ引きさんに相談しよう」と頼られていました。

中には、地域の子どもたちから“兄貴分”として慕われる人も多く、町の人々にとってはまさに身近なヒーローだったのです。

人情味あふれる行動や庶民の視点を大切にした姿勢が、多くの人に信頼され、岡っ引きの評判を高めていきました。

岡っ引きの誕生と江戸時代の治安システム

江戸時代、人口が増えるにつれて犯罪も多くなりました。

都市化が進む江戸の町では、人の流れが活発になる一方で、盗難や喧嘩、詐欺などの事件も急増していったのです。

そんな状況の中、幕府は武士だけでは手が回らないと判断し、町人の協力を得て治安を守る仕組みを作りました。

それが岡っ引きのはじまりです。

彼らは単に事件を解決するだけでなく、日常的に町の雰囲気や人々の変化に目を光らせ、問題が起きる前に動くこともあったといわれています。

岡っ引きは「庶民の力で町を守る」という発想から生まれた、市民参加型の治安システムだったのです。

江戸の治安を支えた仕組み

奉行所を中心に、与力や同心、名主(なぬし)などが連携しながら治安を守っていました。

特に奉行所は行政・司法・警察の機能をあわせ持ち、岡っ引きはその現場で欠かせない役割を果たしていました。

彼らは人々の暮らしに寄り添いながら、事件の現場で真っ先に動く“足”のような存在でした。

岡っ引きが集めた町の情報は、与力や同心に報告され、町全体の安全対策に活かされていたのです。

こうした人のつながりを基盤とした情報網が、当時の江戸の平和を支える柱となっていました。

岡っ引きの仕事内容

岡っ引きの主な仕事は、事件の情報を集めたり、犯人を捕まえたりすることです。

しかしそれだけでなく、失せ物探しや迷子の捜索、夫婦喧嘩の仲裁、果ては近所の揉め事の相談役まで務めました。

庶民の暮らしに深く関わる姿勢から、彼らは「町の何でも屋」「頼れる兄貴分」として親しまれていたのです。

また、情報を集めるために人々との信頼関係を築くことが不可欠だったため、岡っ引きには高い人間力と観察力が求められました。

中には、顔を見ただけで人の嘘を見抜くといわれたベテランもいたそうです。

有名な岡っ引きたちの逸話

「銭形平次」は架空の人物ですが、彼のモデルになったとされる実在の岡っ引きもいました。

彼らは町人ながらに鋭い洞察力と正義感を持ち、難事件をいくつも解決したと伝えられています。

中でも、浅草や日本橋などで活躍した岡っ引きたちは、地元の人々から絶大な信頼を寄せられ、商人や職人の間でも“町を守る人”として敬われていました。

彼らの存在は、まさに今でいう地域密着型の警察官のようで、江戸の町を陰ながら支える縁の下の力持ちだったのです。

岡っ引きが果たした社会的役割

地域の安心を支えた存在

岡っ引きは、ただ犯罪者を捕まえるだけではありません。

日頃から町を見回り、人々の様子を気にかけることで、犯罪を未然に防ぐ役割も担っていました。

朝の市場や夕暮れ時の裏路地など、人が集まる場所では特に目を光らせ、子どもや女性が安心して歩けるよう見守っていたといわれています。

地域の人々が安心して暮らせるように、声かけやあいさつを欠かさず、ささいな異変も見逃さない細やかさが求められました。

また、災害や火事が起きた際には、避難誘導や救助にも駆けつけ、治安維持にとどまらない幅広い支援を行っていたのです。

情報網とコミュニティの力

彼らは町人たちと密接に関わり、情報を集めるのが得意でした。

噂話や人のつながりを通じて事件を解決することもあり、人と人との信頼関係が何よりの武器だったのです。

たとえば、長屋の世間話から失踪事件の手がかりを見つけたり、商人同士の対立を静かに調整するなど、情報を“生きた知恵”として活用していました。

岡っ引きは聞き上手であり、人の心を開く術を知っていたともいわれます。

彼らが築いた地域ネットワークは、まさに当時の“口コミ情報システム”だったのです。

岡っ引きの倫理観と信頼性

岡っ引きが長く愛された理由は、その誠実さや人情味にあります。

力だけでなく、人を思いやる心がなければ務まらなかったのでしょう。

自分の利益よりも町の平和を優先し、正義感と責任感をもって行動する姿勢は、多くの人の尊敬を集めました。

時には、捕まえた犯人を諭して更生を促すこともあり、“罰する”だけでなく“導く”という側面も持っていたのです。

こうした人間味あふれる対応が、岡っ引きを単なる治安維持の存在ではなく、“町の良き相談役”として長く記憶に残る理由となっています。

岡っ引きと現代社会のつながり

現代の防犯活動との共通点

今の時代でいえば、地域のパトロール隊や防犯ボランティア、さらには町内会の見守り活動などがそれに近い存在です。

夜の見回りや子どもの登下校時の付き添い、防犯カメラの設置など、さまざまな形で地域の安全を支えています。

警察とは別に、地域の人たちが互いに顔を知り、声を掛け合いながら安全を守る仕組みは、まさに江戸の岡っ引きの精神を現代に受け継いだものと言えるでしょう。

また、地域ごとのつながりが薄くなりがちな今だからこそ、「誰かが見てくれている」「声をかけてくれる」という安心感がとても大切です。

岡っ引きが町を見守っていたように、現代の防犯活動も“人の温もり”が土台にあるのです。

信頼される存在の大切さ

ルールや法律だけでは人は守れません。

岡っ引きのように、人の心に寄り添いながら安心を作ることこそ、本当の「治安維持」なのかもしれませんね。

現代社会では、監視カメラやシステムで安全を確保する方法が増えていますが、そこに信頼関係がなければ、安心は長続きしません。

人と人とが自然に助け合い、困っている人を気づかい、時には笑顔で声をかけ合う。

そうした日常の積み重ねが、地域全体の絆を強くし、犯罪を減らす力にもなっていきます。

岡っ引きが大切にした「人との信頼」は、どんな時代にも通じる普遍的な価値といえるでしょう。

岡っ引きが教えてくれる現代へのヒント

個人の正義感が社会を変える

岡っ引きのように「誰かのために動く」気持ちは、今の時代にも必要です。

困っている人を見たら声をかける、地域で協力する──そんな小さな行動が社会を支えていきます。

たとえば、落とし物を拾って交番に届ける、道に迷っている観光客を案内する、SNSで助けを求める声に反応する。

そうした一つひとつの行動が、目立たなくても確実に社会を温かくしていきます。

岡っ引きが町人のために奔走したように、私たちも自分のまわりの人を思いやることで、暮らしの中に小さな安心を増やしていけるのです。

小さな善意の積み重ねこそが、社会全体を変えていく力になる──それが、岡っ引きから学べる大切な教えです。

技術だけでは守れないもの

防犯カメラやAIの進化で治安は向上しましたが、最終的に人の心を守るのは人です。

岡っ引きの時代にあった“つながり”の大切さを、私たちはもう一度見直す時期かもしれません。

テクノロジーがどれほど発展しても、機械には「思いやり」や「信頼関係」を築く力はありません。

江戸の岡っ引きが人々の心を察して行動したように、現代社会でも人の温かさや共感が必要とされています。

たとえば、地域であいさつを交わす、困っている人を無視しない、周りの小さな変化に気づく──こうした行動が、データでは測れない安心を生み出すのです。

技術と人の心がうまく共存してこそ、真の意味で“安全な社会”が築かれていくのではないでしょうか。

まとめ:岡っ引きの知恵は今も生きている

岡っ引きは、江戸時代の町で「信頼と人情」で治安を守った庶民のヒーローでした。

その姿勢は、現代社会にも通じるものがあります。

彼らが示したのは、力ではなく信頼で人を動かすという生き方でした。

どんな時代にも、人と人とのつながりを大切にすることが、最も確かな安心につながるのです。

誰かを思いやり、地域を大切にする気持ち。

そんな“岡っ引き精神”を、私たちも日常の中で少しずつ取り戻していきたいですね。

たとえば、隣人へのちょっとしたあいさつや、困っている人への声かけなど、小さな優しさの積み重ねが社会をあたたかくしていきます。

岡っ引きのように「誰かのために動く」姿勢を思い出すことが、現代における新しいコミュニティの力を育てていく第一歩なのかもしれません。