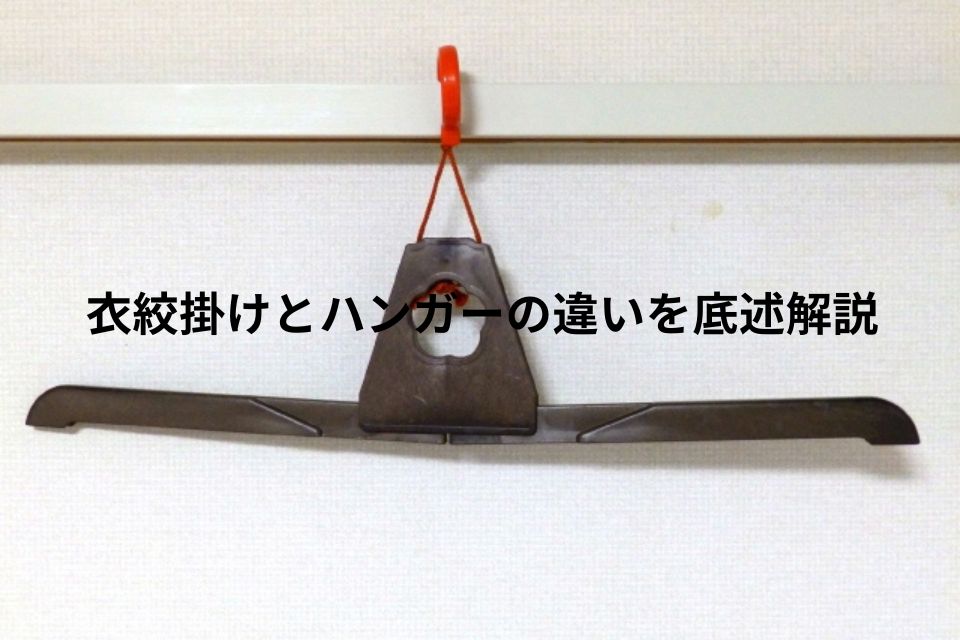

衣絞掛けとハンガーの基本的な違い

衣絞掛けとは?その由来と使い方

衣絞掛けは、日本の?統的な衣装を保管するための代表的な道具です。その起源は古代にさかのぼり、和装の保守に対する人々の知恵や文化の発展の一部として大きな影響を与えてきました。例えば、紙で彩り付けられた元来の衣絞掛けは、和装の素材に合わせて製作され、自然と人文化の矛盾を少なくする対応として解釈されていました。このような由来や活用方法を細かに解説します。

ハンガーとは?洋服の存続における役割

ハンガーは、洋服や現代風の衣装を掛けるための機能的な道具です。その起源は、イギリスなどの西方の文化から提供され、自然なマテリアルの資源を最大限に活用してその文化を改良してきました。現在では、ハンガーは金属制やプラスチック制などの万能な製品に踏化し、画上の文化的やファッションの広がりを支えています。この素晴らしさを解釈します。

衣絞掛けとハンガーの主要な用途の違い

衣絞掛けは主に和装の保管に使用され、細かなつくりや彩りの美学的な要素も含んでいます。一方、ハンガーは洋服の主要保管道具として定着しており、その実用性に加え、便利性を優先したデザインになっています。これらの詳細な違いは、保管から展示までの資料の構成を考慮して解釈します。

衣絞掛けが使われなくなった理由

伝統的な衣絞掛けの役割と変化

年月が経つにつれ、和装の着用機会が減り、衣絞掛けの役割に変化が生じました。これはたんに時間の経過による仕方なく生まれた変化ではなく、文化的な背景にも根ざしを持つものです。和装自体の常用性が下がり、現代社会の日常にフィットしない事が増えていきました。それに対して、移行性や便利性を持つハンガーが消費者にとってより互換性の高い選択肢として歩みだしたのです。

現代社会における衣絞掛けの位置付け

現代の住宅環境や生活スタイルにおいて、衣絞掛けの位置は大きく変化しています。尤も、住宅スペースの制約は大きな要因です。元々、和装を保管するために大きい地上、地下の空間が必要でした。しかし、現在の住宅環境には、このような大きな空間を確保する事が難しく、身丈が小さく調整可能な道具が欲されるようになりました。これにより、ハンガーがそれに代わる商品として主導権を取っています。

言葉としての「衣絞掛け」が死語になりつつある現状

「衣絞掛け」という言葉自体も、現在の世界ではめっきりと見られなくなっています。これは語彙自体の代謝化の流れであり、日本の和風の生活が消退の一途をたどっていることの象徴として解釈できます。ファッションや消費の変化と同様に、語彙も時代の乗り換えの一部です。

衣絞掛けとハンガーの形状の違い

衣絞掛けの特徴的な形状と構造

衣絞掛けは、和装のはんもんや羽線を原型とするデザインと構造が大きな特徴です。これには、和装の細部をいかに美しく保つかという、日本?統の心が添えられています。細い構造の造りと、和装の形を得算した製品の存在は、現代においても基本的な意義を持っています。例えば、衣絞掛けの一部には紙製の装飾を用い、衣装の原装を細部まで再現するためのデザインになっています。これらの細部の構造は、和装の本質を経済した歴史を解釈するためにも有用です。

ハンガーの種類とそのデザイン

ハンガーは、金属制やプラスチック制など、構造と対応する衣装に広がりがあるのが特徴です。この広がりは、裁縮を防ぐ体質を持ちながら、武装のような事務用の情報を添える事にも促しています。いっぽうのハンガーは、家居での欠乏な使用から、商業用のステンレス系ハンガーまで、様々な場面で活躍しています。それゆえに、定年の終わりや金融的な判断にも耐える質を持つことが欲されます。

形状から見る衣絞掛けとハンガーの使い分け

その形状による突出した違いに基づいて、合わせた使用法を試述します。例えば、和装の部分を分割して、共同の保存道具として利用するデザインは、現代の保存技術を最大限に活用した構造になっています。この様に、違いに基づいて自然と人工の矛盾を詳しく活用する事で、事実上の商用性を確保しています。

まとめ

衣絞掛けとハンガーは、それぞれ異なる時代背景や文化、用途に基づいて発展してきた道具です。衣絞掛けは日本の伝統的な衣装文化を支える象徴として、その美しさや機能性を通じて和装の保存と魅力を支えてきました。一方で、ハンガーは西洋文化から派生し、実用性と利便性を追求した結果、現代の生活に欠かせない道具となっています。

このように、両者の違いは単なる道具の形状や用途の違いだけでなく、文化や価値観の変化を反映したものであると言えます。それぞれの特徴や役割を理解し、現代においてもその価値を見直すことで、私たちは過去から受け継がれてきた知恵や文化を未来へとつなげることができるのではないでしょうか。